Natatnik зашел в гости к Владимиру Глазову. Он рассказал, почему почти не читает современных поэтов, какое издание стихов Роберта Фроста вряд ли есть в брестских библиотеках, и вспомнил, как ему пришлось украсть собственную книгу.

— С одним из стеллажей была забавная история. Я тогда жил в другой квартире. Как-то лежал на диване, книжку читал. Пришёл мой друг Слава Мартысюк, мы пошли на кухню пить кофе. И тут услышали дикий грохот. Побежали и увидели — конструкция упала. Она была как раз над диваном. Я стоял обалдевший и сказал: «Слава, если бы не ты, меня бы уже не было». Я бы так и валялся, книжку читал — и стеллаж бы упал на меня. Мы долго отходили от этого, разве что вдвоём не поседели.

Часть книг досталась от родителей, от дедушки и бабушки. Это касается классики: Достоевского, Толстого, Горького, Фадеева. Это все издания советского периода. Многие вещи я посдавал, потому что было неинтересно. Вспоминается история Акунина, который когда-то сказал: «Всё, я взял за правило — 23 полки и не больше». Я в последнее время книжки не покупаю, потому что в основном они есть в интернете. Пиетета перед бумажными книгами у меня нет. Я спокойно пользуюсь читалкой.

Если говорить о классике, то не скажешь, что Достоевского или Толстого любишь. Это то, что выше таких понятий, без этих книг не представляешь себя. К ним постоянно возвращаешься, некоторые вещи перечитываешь дважды, некоторые — трижды. Понимаешь, как ты меняешься. Когда читаешь «Преступление и наказание» в школе — это одно. Когда через 10 лет — другое. Еще через 10 лет — третий взгляд. В 17 тебе что-то казалось значимым, а под 40 ты к этому спокойнее относишься. Такие книги перечитываешь не потому, что важен сюжет — ты его помнишь. Важно, что происходит внутри каждой фразы, внутри героя.

В 1990 годы я много ездил в Минск и Москву. Всё, что в то время издавали, вся линия поэзии — Иосиф Бродский, Лев Лосев, Наталья Горбаневская, весь пантеон литературы второй половины 20 века русской и зарубежной, покупал в Минске или Москве. До Бреста почти ничего не доходило. В Минске была шикарная точка у Палаца мастацтва, на Комсомольском озере был книжный рынок очень хороший. В Москве я ходил в основном по книжным магазинам и по букинистам.

Вот мой любимый Исайя Берлин стоит. Этих книг в Бресте не было. Даже в Минске их можно было найти с трудом. Берлин на меня сильно повлиял. Его эссе «Две концепции свободы» я зачитал до дыр.

Еще один мой любимый философ — Лев Шестов. У него есть гениальная вещь «Апофеоз беспочвенности». Он шикарно передает состояние зыбкости мира. Возможно, то, что мне нравится этот текст, связано с какими-то личными вещами. Потому что, когда живешь с чувством неуверенности с рождения, оно становится второй натурой.

На днях общался с дамой из городской библиотеки, ее зовут Ирина. Она вывесила на фейсбуке стишок Роберта Фроста. Я написал, что есть лучший перевод. Это книга издательства «Радуга» 1986 года, билингва. Ирина ответила: «Я завтра пойду в библиотеку, обязательно поищу». А я сказал, что этой книги там нет. Я ещё в 1990-х ей интересовался и был уверен, что ничего не изменилось. Ирина её не нашла.

Для меня эта книга ценна тем, что тут есть английский вариант и перевод. Можно самому копаться.

Уинстен Хью Оден просто потрясающий (его портрет висит у Владимира на стене — прим. авт). У него есть стихотворение, посвященное началу войны, 1 сентября 1939 года. Там есть такие слова: мы не хотим сами любить, а хотим, чтобы нас любили. В этом одна из главных бед 20 века. Да и вообще эгоизм, причем дурного толка. Оден эти вещи серьёзно проговаривал.

С Бахытом Кенжеевым и Алексеем Цветковым я встречался на Киевских лаврах, это один из лучших поэтических фестивалей на постсоветском пространстве. Я знал, что они там будут, и взял книги с собой. Бахыта, по-моему, в Минске покупал. Это поколение поэтов, которым сейчас под 70 лет, они чуть моложе поколения Бродского и Евтушенко. У меня слабость к этим людям в поэтическом плане. Я не очень люблю читать современников. Я люблю, конечно, читать своих друзей, но это отдельная история. А так, наверное, это нормально, когда включается в определённой степени глухота к современникам. Ты настолько озабочен своими метафорами, что остальное для тебя почти пустой звук. По-беларуски читаю, потому что это другой язык. По-русски только по-дружески или тех, кто что-то может дать. А люди, которые старше тебя, дадут больше.

Бахыт Кинжеев тончайшие оттенки передаёт. Ещё у него взгляд немного искоса, ироничный. Мне это близко. Когда смотришь на всё или с сомнением, или с прищуром, взгляд на реальность становится более точным.

По этой же причине я Бродского обожаю. У него дикая неприкрытая ирония, сарказм, при том, что в его поэзии много нежности. Этот, с одной стороны, стоицизм по отношению к жизни, с другой, стёб, ирония, помогают выжить.

У меня есть семитомник Бродского, который никогда не завозили в Брест. Дома несколько книг, остальное — на руках. Если просят книгу, я даю. Не хочу сидеть, как курица на яйцах. Книжки для того и созданы, чтобы ими делиться.

В юности, когда книжки пропадали, я кручинился дико. Некоторые вещи по второму разу покупать пришлось. Например, Юза Алешковского. То, как книги выглядят, говорит не о том, что я их не берегу. Их настолько часто брали люди, что они просто пришли в негодность.

Я считаю, что Алешковский — это современный Достоевский. Его роман «Рука» очень важен для меня. То, что там происходит, как описываются проблемы с репрессиями, с местью — это просто достоевщина.

В его книгах много ненормативной лексики, но это специально сделано. Иногда мат в произведении как вставная челюсть. Но в данном случае так говорят герои, это естественная вещь. Мне кажется смешным, что сейчас на некоторых книжках ставят «18+». Это на ровном месте придумывается.

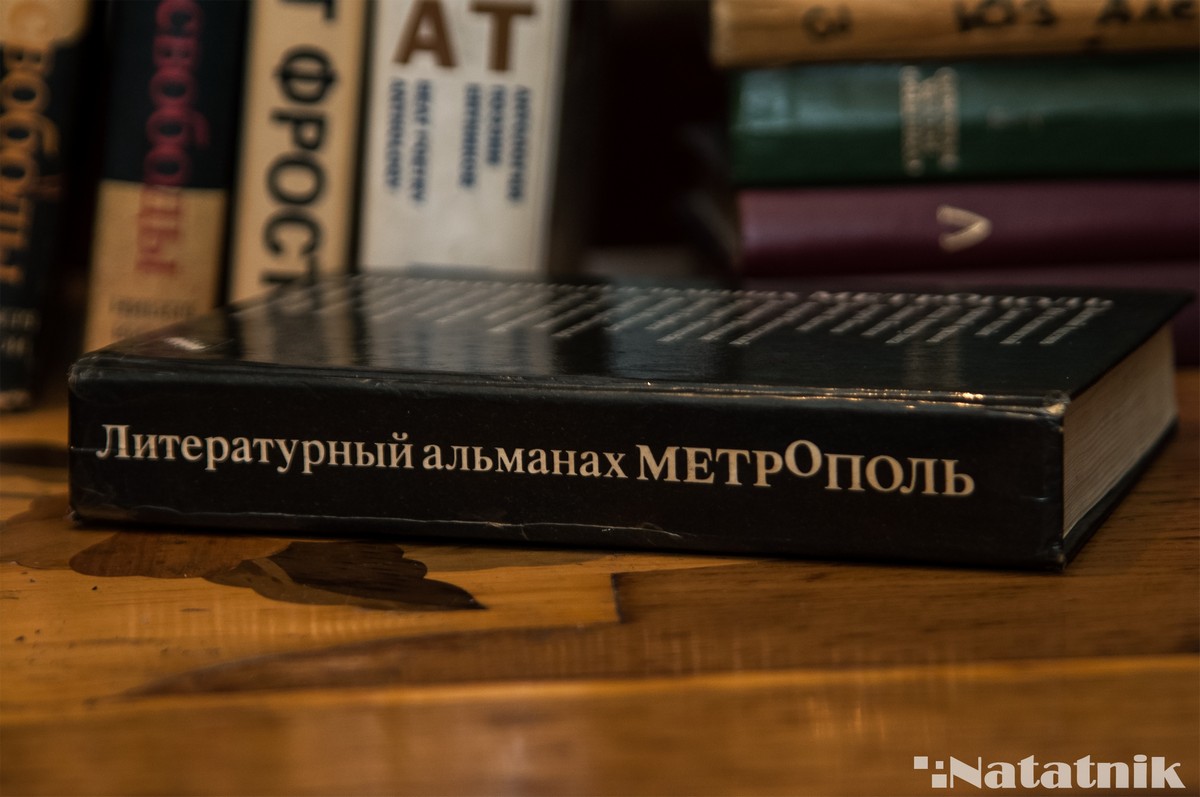

Знаменитый альманах «Метрополь», в котором опубликовали неподцензурные тексты. Это книга 1991 года, а вообще «Метрополь» издали в 1978 году. Власти не разрешали эти тексты печатать, и авторы их чуть ли не вручную набирали, а потом представили. Было много шума, Василий Аксёнов уехал из страны.

У меня есть автограф Аркадия Арканова, он за полгода до смерти приезжал в Брест на какой-то корпоратив. Мы с Александровым пошли туда. Арканов уже знал, что всё плохо, но курил нещадно. Он очень любил футбол, болел за «Спартак». Я тоже болел за «Спартак». Классно поговорили.

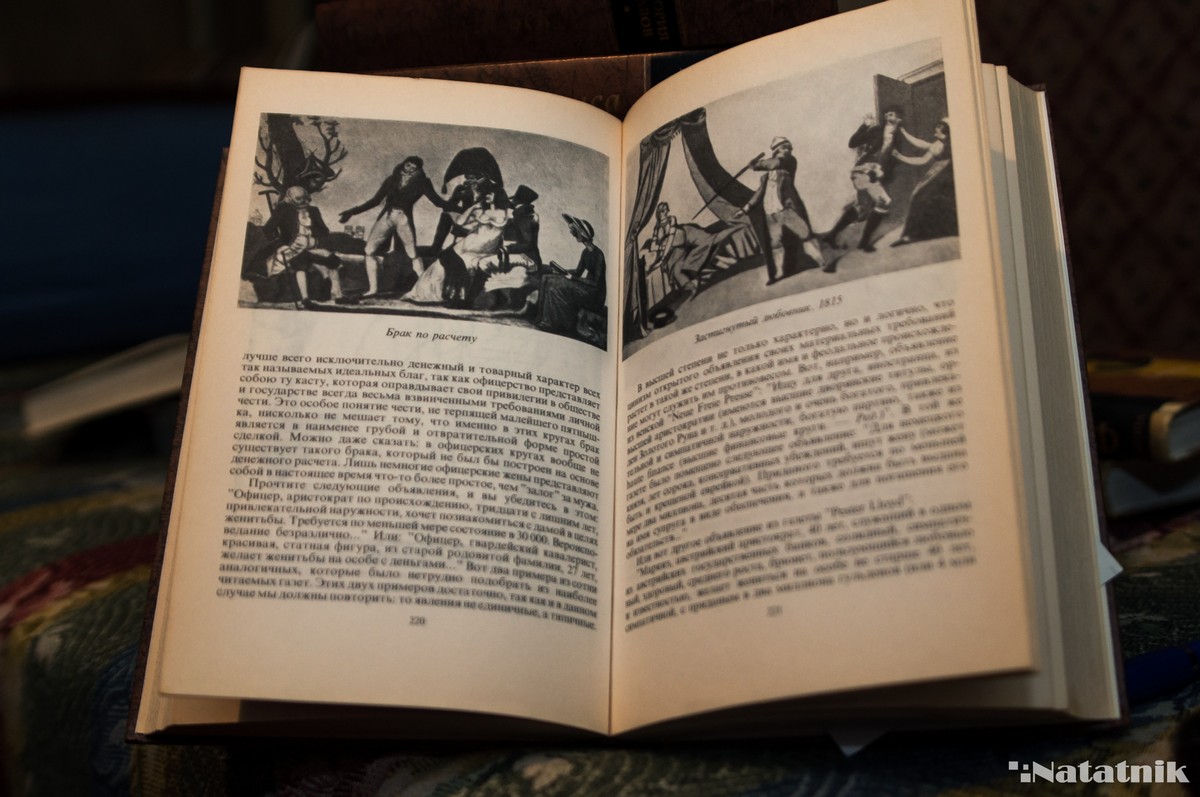

Редкая вещь — шикарный исторических трёхтомник «История нравов». Это история искусств, которая затрагивает темы развития моды, сексуальных отношений. Сейчас такие вещи более распространены, а на выходе из Советского союза всё было в новинку, в диковинку. У меня первая жена училась на истфаке, я уверен, такую историю ей не преподавали.

У меня много книг моих друзей. Андрей Хаданович частенько у меня бывает. Татьяна Недбай, которую недавно избрали председателем белорусского ПЭН-центра. Сергей Прилуцкий. Наста Кудасова.

По юности в Бресте часто собирались у друзей. Водочка, стишочки. Все постоянно вертелось. Сейчас мало такого, во всяком случае в Бресте. Кто-то бросил писать, кто-то уехал. Уехал Макс Щур, он сейчас в Праге. Уехал Сергей Прилуцкий. Из тех людей, с которыми мы начинали, Вася Борисюк остался, он на радио работает. Ира Дашина, но она чуть позже была. Мой круг всё уже.

На стишки людей особо не соберёшь. Когда устраивал встречу с Настой Кудасовой, пришли восемь человек. Наста — очень хороший поэт, один из лучших молодых, которые пишут на беларуском языке. Я себя клял, что тогда так получилось.

Я спрашивал минчан, ездят ли куда-то они. Мало, потому что нет смысла. Они поедут вчетвером, на встрече одну-две книжки купят. Больше на дорогу потратят.

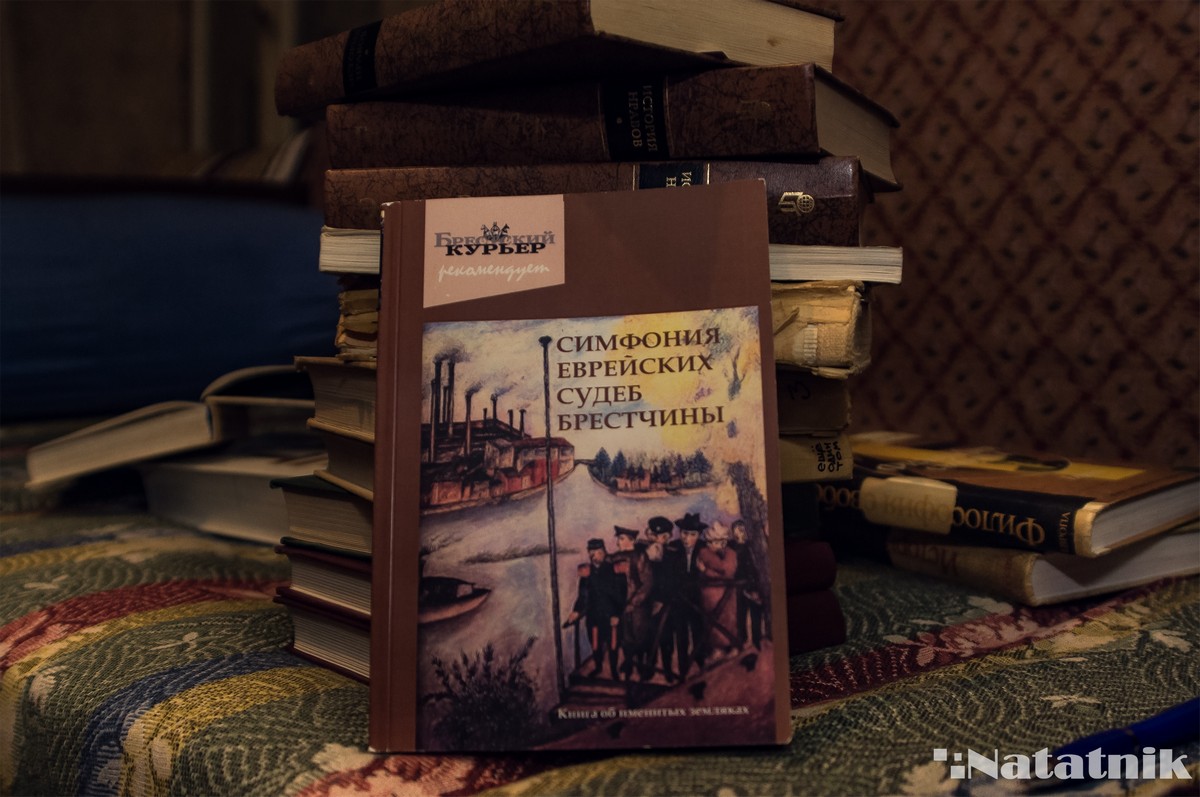

У меня есть только один экземпляр моей книжки «Симфония еврейских судеб Брестчины». Такой прикол был. Я ехал в Питер, чтобы встретиться с Катей Капович. Это один из лучших поэтов сейчас на русском языке. Она живет в Штатах, мы познакомились через Facebook. Когда она прилетела в Питер, сказала: «Давай, приезжай». Она просила эту книжку про евреев наших. А мне достался только один экземпляр. Я тогда Николая (Николай Александров — главный редактор «Брестского курьера», издатель книги — прим. авт.) был готов порвать. Прошу прощения, но мне пришлось с***здить книжку, чтобы отвезти ее Кате. Я пришёл в редакцию, Николая не было, начал рыскать — а он меня уверял, что больше нет ни одного экземпляра. Я всё-таки нашел. Это было неописуемое счастье. Я её, как школьник, спрятал за пазуху, вышел на улицу — там дождь валил, это был май, а я с этой книжкой на пузе бежал счастливый.

Свои книжки «Время собственное» я держу для поездок. С кем-то знакомишься, как не подарить. Стихи не перечитываю. Худо-бедно помню, а что не помню, то и слава Богу. В этой книжке стихи юности. Их другой человек писал. Я, наверное, могу вспомнить себя таким, каким был в 21 год, но это не интересно и незачем. Возможно, лет через 20, если буду жив, будет интересно.

Я надеюсь, в скором будущем ещё одну книжку стишков издам, уже насобирались. Скорее всего, в Украине. У нас цены неподъёмные, а я не хочу платить за собственную книжку, я себя слегка уважаю. Мне хватает моего сумасшествия и сумасбродства, чтобы просто стишками заниматься. На издательский бизнес — с кем-то договариваться, что-то просить, меня не хватит. Пишешь и пишешь. Остальное как-то и не важно.

Фото: Вадим Якубёнок

Материал хорош, но исключительно благодаря Владимиру. А название статьи так обезличивает его, какой-то неприятный осадок остался…

Название не должно содержать имён. Такая задумка проекта.